下痢や便秘、腹痛とそれに関係する便通異常が慢性的にあるのに、検査を行っても炎症や潰瘍といった器質的異常がない場合、過敏性腸症候群(IBS)かもしれません。IBSの羅漢率は10人に1人で決して稀な病気ではありません。

過敏性腸症候群の症状は、便秘型(弛緩性便秘ではなく緊張性便秘)、下痢型、便秘と下痢の混合型、ガス型などがあります。女性は便秘型、男性は下痢型が多いと言われています。

過敏性腸症候群かなと思う人は、まず病院でちゃんと検査してもらいましょう。私がやっているような代替療法・民間療法ではなく西洋医学の標準治療を先に行う事を強くおすすめします。それでも改善しない場合には私にお手伝いできる事があるかもしれません。

脳腸相関と過敏性腸症候群(IBS)との関係

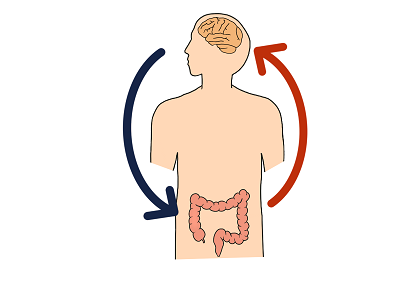

脳腸相関

過敏性腸症候群にアプローチする時、まず理解すべきは脳腸相関です。脳腸相関というのは、脳の問題が腸に影響を及ぼし、腸の問題が脳に影響を及ぼすというように、脳と腸がお互いに密接に影響を及ぼしあっているという事です。

IBSスパイラル

過敏性腸症候群では、このイラストように、脳でストレスを感じると腸に影響して過敏性腸症候群の症状を誘発し、腸の症状が脳に影響してストレスをさらに増大させるというスパイラルに陥っています。

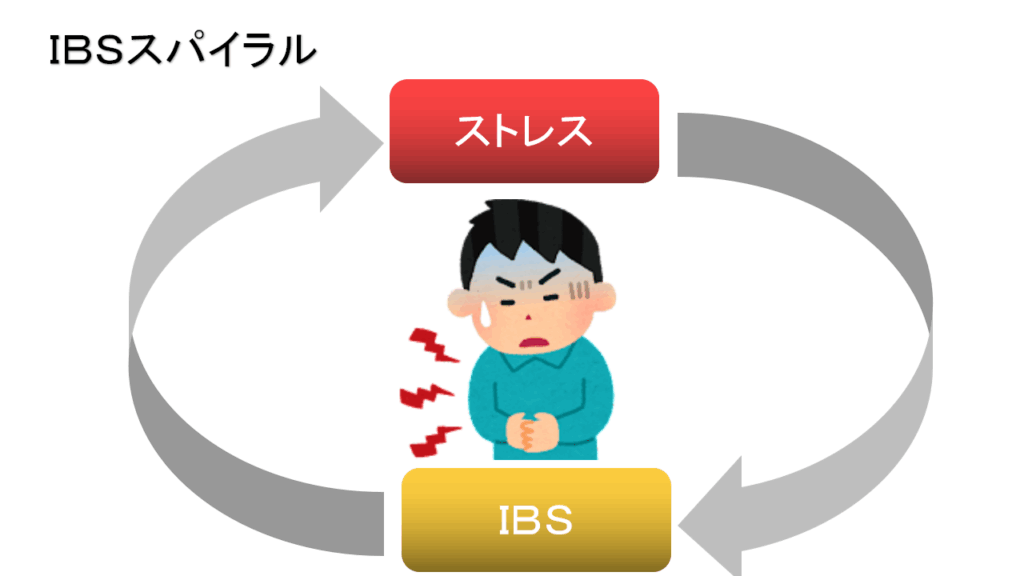

CRHの影響

このあたりをもう少し詳しく説明すると、脳でストレスを感じると脳の視床下部からCRHというホルモンが出ます。CRHは、脳下垂体を刺激してACTHを分泌させ、そしてACTHはは副腎皮質を刺激して副腎皮質ホルモンを分泌させるという流れになっています。この副腎皮質ホルモンはストレスに対抗するために分泌されます。そしてさらにCRHは自律神経にも作用して内蔵の知覚過敏を誘発したり、腸の蠕動運動を亢進させて下痢や痙攣性の便秘を誘発するのです。傾向としては男性は下痢、女性は便秘が多いようです。

ここまで説明したように過敏性腸症候群の最大の原因はストレスです。なので心理療法や栄養療法によってストレス耐性を上げたりする事がとても重要になってきます。腸に良さそうな食事やサプリメントだけで過敏性腸症候群が良くなると思っている方もけっこう多いんですが、ストレスにしっかり向き合う必要があるのです。

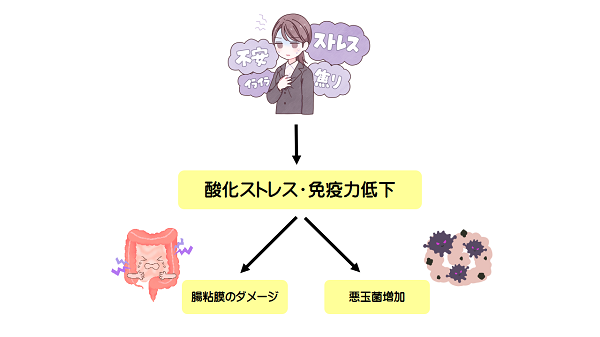

リーキーガットや腸内細菌叢の異常

それから、ストレスによって悪玉菌が繁殖したり、リーキーガットになるなど、腸内環境も悪化しやすくなります。そして腸内環境が悪化すると、脳腸相関によって「不安・焦り・緊張・恐怖といったストレスを感じやすくなるという負のスパイラルが生じる事もあります。

ですから、栄養療法によって腸内細菌叢や腸粘膜を健全にする事も必要になってくるのですが、根本原因のストレスにしっかり向き合う必要があります。

過敏性腸症候群のための心理療法

過敏性腸症候群のように〇〇症候群と呼ばれる疾患は、基本的には原因がはっきりしていなかったり、効果的な治療法が確立されていない疾患に対してネーミングされているのですが、そんな難しい疾患の人達の自律神経には特徴があります。

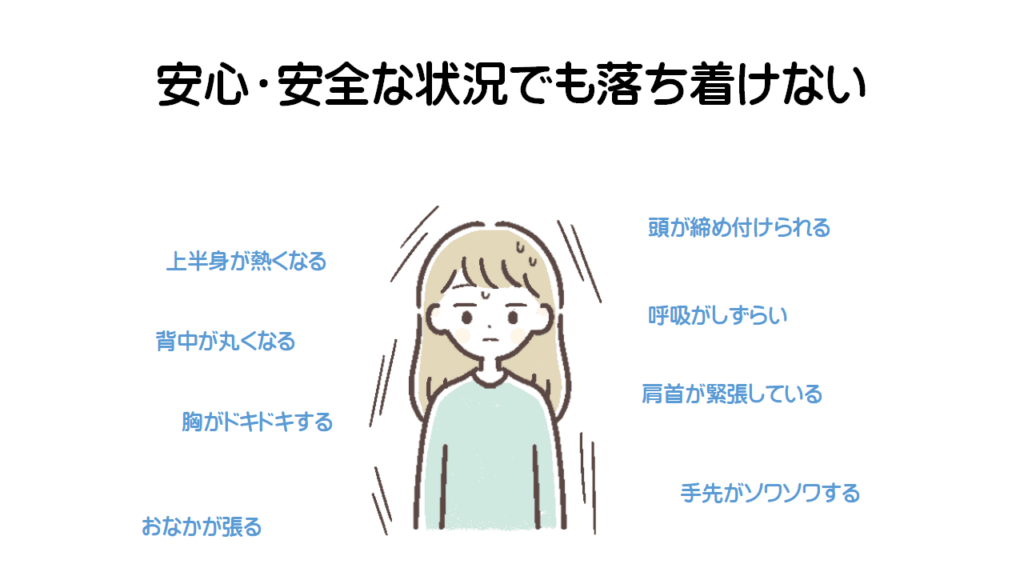

それは、ストレスらしいストレスが何も無くても、しっかり落ち着く事ができない という特徴です。それはストレスとは言えないような日常の小さな刺激にも自律神経が反応している事を意味しています。過敏性腸症候群の人は、例え安心・安全な状況であっても自律神経はリラックスモードにならずに防衛反応を発動してしまうのです。

そのような方に「何かストレスはありませんか?」とお聞きしても、「思い当たるストレスはありません」と返事される場合も結構あります。そして思い当たるストレスがないからストレスは関係ないとか心理療法は必要ないと考えている人もいるのですが違うのです。

心理療法においては、まずは自分がしっかり落ち着いていないという事に気づいてもらう事からスタートし、何もストレスが無い状況ではしっかり落ち着く事ができるようにする事を目指します。そして、それがしっかりできてきたら、ストレスがかかっている状況を想定した心理療法を開始します。

例えば、電車に乗ると次の駅に到着するまでトイレに駆け込めないという状況などは、かなり大きなストレスなので、そのような状況を想定した心理療法は十分な下準備をしてから取り組み始めます。過敏性腸症候群の人は、小さな刺激でも自律神経の調節不全を起こすので、このように、少しずつ、ゆっくり変化していくようなやり方で心理療法を進めていく事が非常に大切です。

身体感覚にアプローチするトラウマセラピー

従来の心理療法は過去の辛い体験を話すなど会話が中心でした。そして考え方や行動を変える事に重点が置かれています。思考や感情にはアプローチしますが、身体感覚をほとんど無視されてきました。それに対し、私が過敏性腸症候群に行うトラウマセラピーは身体感覚にアプローチします。

なぜならトラウマというのは身体感覚として記憶されているからです。例えば、相手に顔を見られたり視線が合うと「胸がドキドキする」という落ち着かない身体感覚が出てくるかもしれません。または「喉がギューっと締まって声が出なくなる」「肩や首が緊張する」「頭が重くなる」「上半身がカーっと熱くなる」などの身体感覚が出てくる人もいるでしょう。そのような身体感覚がトラウマ記憶なのです。

さらに感情や思考は身体感覚と連鎖して湧き上がってきます。例えば、お腹が痛くなると連鎖的に強い不安や恐怖などが出てきたり、自分は嫌われているなどのネガティブ思考が出てきたりします。そして、過敏性腸症候群の人のお腹の感覚もトラウマ記憶なのです。何かのトリガーがあって、そのトリガーに反応してお腹が落ち着かなっています。例えば、職場をイメージするだけでお腹が落ち着かなくなる人は、職場がトラウマのトリガーです。また、人に見られるだけでお腹が落ち着かなくなる人は、人に見られるという事がトラウマのトリガーです。

このように、トラウマ記憶というのは、自転車の乗り方や箸の持ち方と同じで、身体で覚えている記憶なので、そういった身体感覚を感じる事によってトラウマにダイレクトにアプローチする事が可能なのです。そして、その時にもっとも重要な事は、トラウマの大きなエネルギーに圧倒されないように、しっかり落ち着いてにトラウマの身体感覚に好奇心を向けるという事です。そうすると、おなかにあったトラウマ記憶はただの過去の記憶へと変化してゆき、腸の過敏症状も改善してゆきます。

過敏性腸症候群の栄養療法

過敏性腸症候群の人には、腸内環境を良くする栄養療法だけでなく、ストレス耐性を上げる栄養療法が重要です。

腸内環境をよくする栄養療法についてはカンジダのページやリーキーガット症候群のページにて詳しく解説していますので、そちらをご覧になっていただければと思います。

ストレス耐性をあげる栄養療法について全部説明する事は不可能なので、このページでは特にメチル化の事について説明したいと思います。

メチル化

※画像はWikipediaから

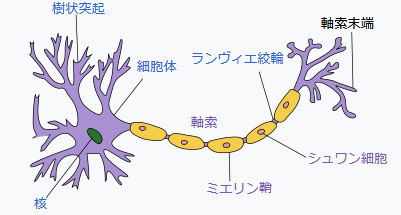

メチル化は脳を修復・成長させる事にも非常に重要な働きをしています。PRMT1というメチル化酵素は、メチル化によって神経細胞の軸索という部分を伸ばしてゆき、脳内の情報ネットワークを作ってゆきます。さらに、PRMT1は神経を覆っている絶縁体のカバーであるミエリン鞘の形成にも深く関与しています。ミエリンは軸索の保護や神経細胞の代謝を促しています。なので、ミエリンの形成不全はストレス適応障害の原因となります。

※末梢神経障害の薬として医師が処方するメチコバールという薬は、ビタミンB12にメチル基がついているメチルコバラミン(ビタミン剤)ですが、これはメチル化にかなり関係の深い栄養素です。メチコバールはメチル化を促す事によって末梢神経の修復をしようとしているものと考えられます。

それから、PEMTというメチル化酵素は、ミエリンの材料であるホスファチジルコリンを合成します。そのホスファチジルコリンは、卵や肉などの食品からコリンを十分に摂取できていればPEMTの働きがなくても足りているのですが、多くの人が食事から十分にコリンを摂取できていないので、やはりPEMTの働きは重要です。

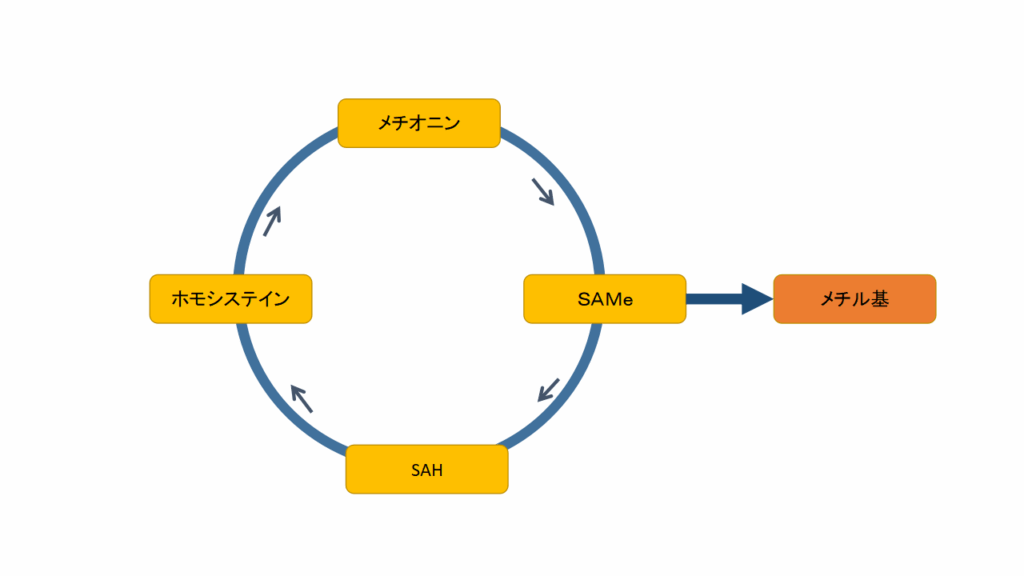

メチル化に必要な事は、食事中のタンパク質から取り入れたメチオニンが、メチオニン→SAMe→SAH→ホモシステイン→メチオニンと代謝しながらサイクルしていく事です。このサイクルの事をメチル化サイクル(メチレーションサイクル)といいます。メチル化とは、このサイクルの途中にあるSAMeに含まれるメチル基を使った化学反応です。このサイクルが滞るとメチル化も停滞してしまいます。

このメチル化サイクルを順調に回転させるために必要な栄養素は以下の通りです。じゃ、これらのサプリメントを全部とればいいかというと違います。人によって必要なサプリメントは違ってきますので、私の場合はARテストでその人に必要なサプリメントを選んでいます。

- メチオニン

- 亜鉛

- メチルコバラミン(ビタミンB12の活性化型)

- 食事性の葉酸またはメチルコバラミン(葉酸の活性化型)

- ベタイン(=トリメチルグリシン)

- P5P(ビタミンB6の活性化型)

メチル化に取り組む前に取り組むべき事は以下のような栄養療法の基本的な対策を先に完了しておくことです。これらの対策を先にしていないと、サプリが吸収されない、栄養素が細胞内に届かない、毒素や活性酸素などがメチル化サイクルを阻害するなどして効果がでません。

- 水分と電解質の補給(細胞の健全な働きに必須です)

- 酸化ストレス対策

- 解毒

- 細胞膜の修復

- ミトコンドリアの活性化

- リーキーガット、腸内細菌など腸内環境の改善

- 消化を良くする(胃酸・消化酵素・胆汁などの分泌)

セロトニンとIBS

セロトニンは幸せホルモンとも呼ばれる脳内物質ですが、実は脳に存在するセロトニンの割合は2%と非常に少なく、90%以上は腸に存在します。そして、男性に多い過敏性腸症候群(IBS)の下痢型には腸の過剰なセロトニンが深く関わっている事がわかってきています。病院では5-HT3受容体拮抗薬というお薬で対処するかもしれませんが、腸のセロトニンはストレスによって増加しますので、根本的には心理療法が必要だと思います。

ただし、ビタミンDによって

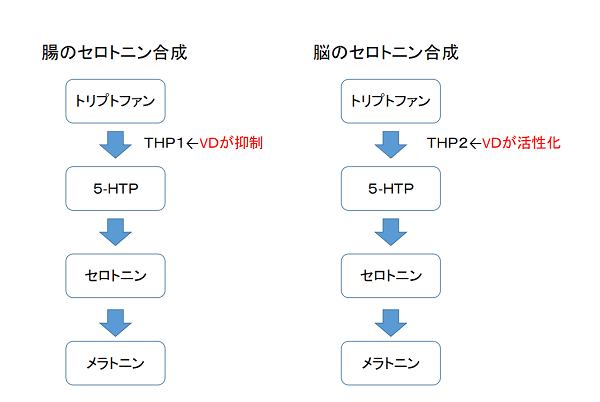

セロトニンはトリプトファンというアミノ酸から以下のような経路で合成されます。最初のトリプトファンから5-HTP(セロトニンの前駆物質)に変換されるには、トリプトファン水酸化酵素(TPH)の働きが必要です。

このトリプトファン水酸化酵素(TPH)にはTPH1とTPH2の二種類あり、TPH1は腸のセロトニン合成に関与し、TPH2は脳のセロトニン合成に関与しています。そして、ビタミンDはTPH2を活性化し脳のセロトニン合成を促進しますが、反対に腸のセロトニン合成を活性化するTPH1を抑制します。

よってビタミンD3によって過敏性腸症候群が改善する可能性もあります。(ですが、それだけで良くなる人はなかなかいないと思います。)