花粉症:ヒスタミンレベルを下げるアプローチ

当院ではフィシオエナジェティック®によって症状の原因を調べています。フィシオエナジェティック®では、腕の長さの変化となって現れる体の反応を読み取りながら治療を進めていきます。これをARテスト(腕長反射)と言います。

※当院では医師のような病気の診断や医療行為はできません。フィシオエナジェティック®はあくまで代替療法であり、現代医学で認められていない事をご了承下さい。

花粉症はヒスタミンによって引き起こされるヒスタミン症状の1つです。ヒスタミンは花粉の他にも、ストレス、ハウスダスト、寒暖差、気圧の変化、乗り物の動揺、病原体、エストロゲンなどでも放出されます。

私達はヒスタミンを分解できる酵素を持っていますが、分解できる能力は人によって差があり、ちょっとしか分解できない体質の人は体内のヒスタミンレベルが高くなるためヒスタミン症状が出やすくなります。

ですから、花粉症を改善するためにはヒスタミンを分解する酵素の働きを良くして体内のヒスタミンレベルを下げる事が鍵となります。それから、ヒスタミンを産生する悪玉の腸内細菌を減らす事も必要かもしれません。また、食品の中にはヒスタミンを多く含むものがあるので、そういった摂取を控えると症状を軽減する事ができます。

以下がヒスタミンを多く含む食品です。

- 赤身魚(マグロ、カツオ、イワシ、ブリ、サンマ、サバなど)及びそれらの加工品(干物、缶詰など)。※サバやアジ・サンマなど青魚と呼ばれる魚も分類上は赤身魚に含まれます

- アルコール(特に赤ワイン)

- チーズ(特に熟成したナチュラルチーズ)

- ボーンブロス

- チョコレート

- 柑橘系の果物やジュース(ただし、レモンはほとんどの人に耐性があります)

- 肉類:サラミ、一部のソーセージ、コンビーフ、パストラミなど

- ドライフルーツ

- 発酵食品:ヨーグルト、キムチなど

- トマト、ほうれん草

- お酢(ただし有機リンゴ酢ならOKの人もいる)

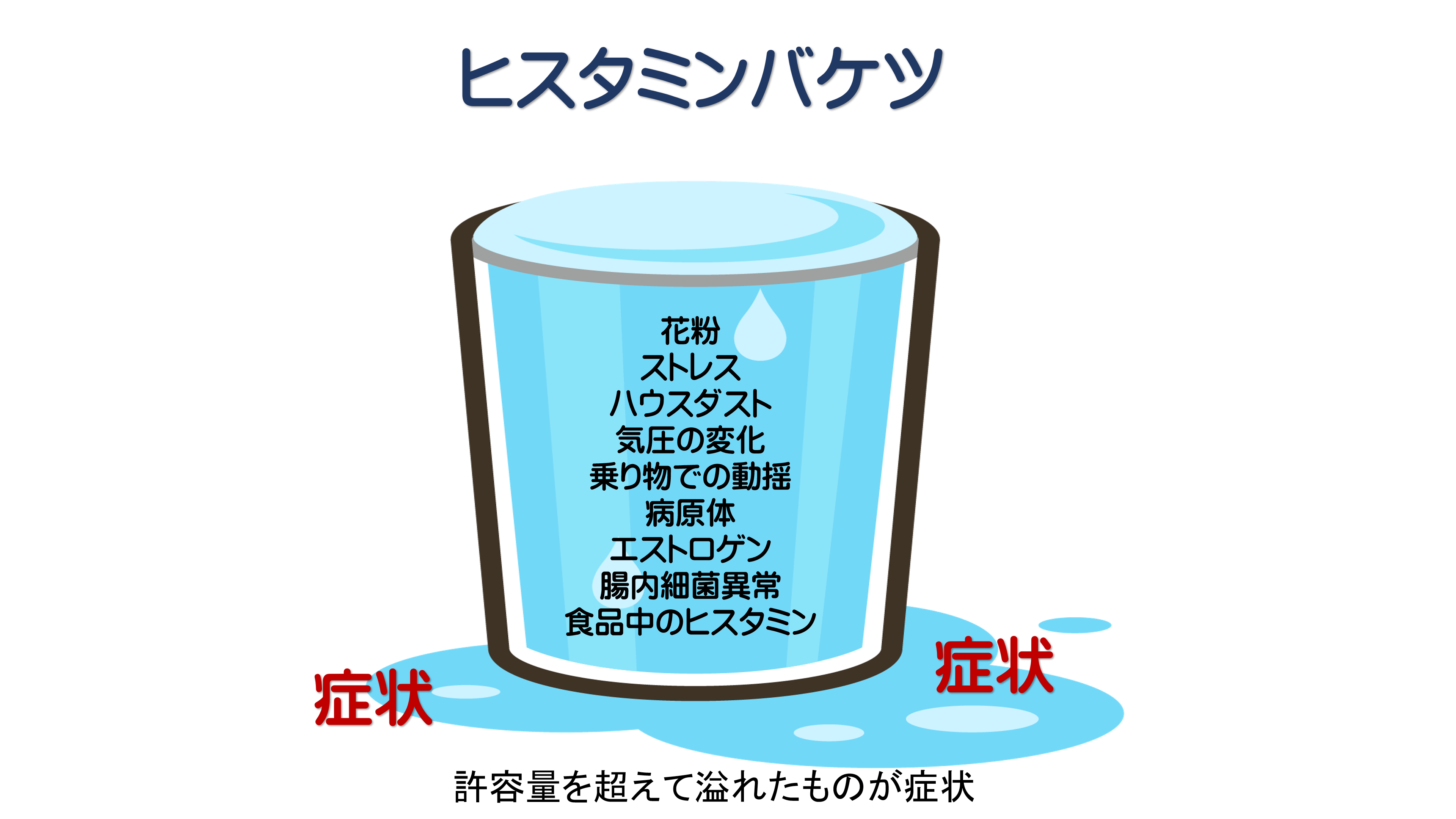

「ヒスタミンバケツ」という概念

これはヒスタミンバケツという概念を表現したイラストです。バケツの容量がヒスタミンを分解できる許容量を表しています。バケツの容量が小さい人もいれば大きい人もいます。そして、許容量を超えてヒスタミンが増加し、バケツが満杯になって溢れて出たものが症状になります。

例えば、花粉症の人はヒスタミンを分解する能力が低くバケツの容量が小さいのに、ストレスやヒスタミンを多く含む食品を摂取するなどしてバケツの空き容量が既に無くなっています。そこに花粉の刺激が加わってヒスタミンがバケツから溢れ出ててしまう事でヒスタミンの症状が出るのです。

細胞外のヒスタミンにアプローチする

DAO(ジアミンオキシダーゼ)の分泌を良くする事で細胞外のヒスタミンを分解できるようになります。DAOの多くは健全な腸の細胞から分泌されるので、腸内環境を健全にするアプローチが必要です。また腸内環境を健全にする事でヒスタミンを産生するタイプの腸内細菌を減らす事ができます。

DAOの分泌が悪い時は低ヒスタミン食にすると体調が良くなるでしょう。ヒスタミン不耐症の人は食事量を減らして低栄養状態にすると調子が良くなる事があるのですが、それは食事性のヒスタミンが減少するからです。しかしそのような低栄養状態を長く続けるとしだいに体調が悪化します。根本的に解決するためには健全な腸をつくり、食事性ヒスタミンをある程度許容できるようにする事です。

フィシオエナジェティック®において腸内環境を健全にするには以下のような「5Rプログラム」を用います。

5Rプログラム

1)Remove toxins(リムーブトキシン)=重金属・環境化学物質などの毒素を取り除く クロレラ、ガーリック、NAC、モリブデン、ビタミンD3、マグネシウムなど

2)Remove pathogens(リムーブパソジェン)=カンジダなどの病原を取り除く グレープフルーツシード、タイム、ティーツリー、ゴールデンシールなど

3)Replace(リプレイス)=胃酸や消化酵素の代わりになるものを補う ベタインHCL、パンクレアチン、バイルアシッド、ダンデリオン、リンゴ酢など

4)Reinoculate(リインアキュレイト)=プロバイオティクスなど善玉菌を再び取り入れる 乳酸菌、ビフィズス菌など

5)Repair(リペアー)=Lグルタミンなどで腸粘膜を修復する

Lグルタミン、アロエベラ、クルクミン、オメガ3、ビタミンD3,ビタミンAなど

また以下のような事が腸内環境を悪化させます。

- ストレス 活性酸素を産生し粘膜にダメージを与えます。

- 抗酸化物質の不足 亜鉛、銅、マンガン、セレン、システインなど抗酸化作用のある栄養素が必要です。

- カンジダ、バクテリアによる腸粘膜の直接的な侵襲

- 抗生物質による菌交代現象(善玉菌が減少し、抗生物質に強い悪玉菌が増加する現象)

- NSAID(非ステロイド性抗炎症薬、いわゆる痛み止め)による腸粘膜の炎症

- ステロイドによる免疫抑制 免疫力低下に伴いカンジダ菌などが繁殖します。

- 重金属や環境毒素による免疫力の低下

- アルコール、タバコ、カフェイン

- グルタミン(グルタミン酸ではない)の不足 腸粘膜の細胞はグルタミンをエネルギー源としているので、不足すると腸粘膜を修復できなくなります。 グルタミン不足はタンパク質の摂取不足が主な原因です。

- 短鎖脂肪酸の産生不足(=善玉菌不足) 大腸粘膜の細胞はグルタミンだけでなく短鎖脂肪酸をエネルギー源としています。。短鎖脂肪酸は善玉菌が産生する物質なので善玉菌を増やす必要があります。また短鎖脂肪酸は大腸を酸性に保つことにより悪玉菌の繁殖を防いでいます

- 炎症を抑える働きのあるオメガ3脂肪酸の不足。あるいは、炎症を促進させる働きのあるオメガ6脂肪酸の過剰摂取。

- 胃酸・消化酵素・胆汁の分泌不足

細胞内のヒスタミンにアプローチする

細胞内の過剰なヒスタミンは主にメチル化されて分解されますので、メチル化が不足している低メチル化の状態ではヒスタミンが過剰になります。メチル化はヒスタミンを分解するだけでなく、過剰なストレスホルモンを分解したり、エストロゲンを分解する働きもあるので、ストレスや生理前でエストロゲンが増加するとメチル化の仕事量が増大する事によりヒスタミンの分解が疎かになります。

よって栄養療法によってメチル化に必要な栄養素を補いながら、心理療法を行ってストレスケアをする必要がある人も多いです。女性の場合はエストロゲンの代謝をよくするサプリメントが必要な人もいます。

メチル化の栄養療法

メチル化に必要な事は、食事中のタンパク質から取り入れたメチオニンが、メチオニン→SAMe→SAH→ホモシステイン→メチオニンと代謝しながらサイクルしていく事です。このサイクルの事をメチル化サイクル(メチレーションサイクル)といいます。メチル化とは、このサイクルの途中にあるSAMeに含まれるメチル基を使った化学反応です。このサイクルが滞るとメチル化も停滞してしまいます。

このメチル化サイクルを順調に回転させるために必要な栄養素は以下の通りです。じゃ、これらのサプリメントを全部とればいいかというと違います。人によって必要なサプリメントは違ってきますので、私の場合はARテストでその人に必要なサプリメントを選んでいます。

- メチオニン

- 亜鉛

- メチルコバラミン(ビタミンB12の活性化型)

- 食事性の葉酸またはメチルコバラミン(葉酸の活性化型)

- ベタイン(=トリメチルグリシン)

- P5P(ビタミンB6の活性化型)

※メチル化についてはこちらのページでさらに詳しく解説しています。